その決定は適切ですか?

Is that decision appropriate?

弊社はロジカルな課題解決ステップの啓蒙とロジカルな課題解決のための方法論とソフトウェアの提供を通じて、新事業開拓、業務改革、商品開発といった組織の課題解決の支援を行います。

弊社の提案

Our Suggestions

- 組織の課題の見える化

- ロジカルな課題解決ステップへの誘導

- 課題解決ステップの記録と再利用の促進

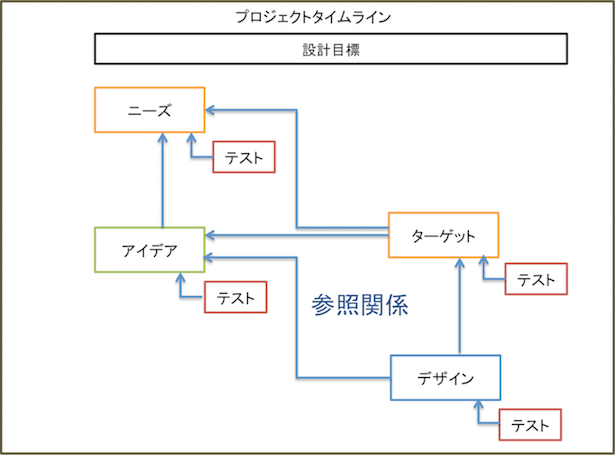

課題とは「ありたい状態」の青写真です。

ありたい状態とは目指している目的地であり、あらゆる課題の解決策を考える上での思考の出発点になります。

このありたい状態を明確化した上で、論理的な手順を踏むことにより、ありたい状態を実現するための実行可能な解決方法を探ることができます。

会社概要

About

モデリングテクノロジー株式会社

Modeling technologies Co., Ltd.

ご挨拶

個人と組織の意思決定の質を高める方法論とソフトウェアを開発、そのソフトウェアを活用したもの作りを行うスタートアップです。

私たちは日々多くの意思決定を行いながら生活しています。その大部分は些細なことで、やり直しもできます。

しかしながら組織の意思決定は、しばしば修正ができず、長期に渡って重大な影響を及ぼすことがあります。

弊社は意思決定を支援する方法論とソフトウェアを提供することにより、些細なミスの防止はもちろん、重大な影響をもたらす意思決定プロセスを改善し、より良い世の中の実現を目指します。

方法論とソフトウェアを活用した、世の中の役に立つもの作りにもチャレンジしています。

所在地

Location

東京都港区白金 3-23-6 Shirokane Minato-ku, Tokyo, Japan

資本金

300万円

google-site-verification: googlec6f45747eb04905a.html

google-site-verification: googlec6f45747eb04905a.html

Contact

ご質問、お問い合わせをお待ちしています。

© 2024